A Revolução não será licenciada

Publicado em

Este artigo é uma expansão da palestra que apresentei como keynote na Python Nordeste 2025. Mais do que transcrever o que foi dito, ele é uma tentativa de manter viva a conversa sobre pirataria, cultura hacker, inteligência artificial e o direito ao conhecimento. Porque compartilhar ainda é um gesto revolucionário.

Caso queira assistir à palestra na íntegra, ela está disponível no YouTube.

Copiar é resistir

Há revoluções que nascem em trincheiras, com metralhadoras e bandeiras.

Outras, em livrarias clandestinas, repositórios anônimos dentro de servidores com cheiro de gambiarra e espírito de desobediência. Em redes silenciosas de compartilhamento. Em bibliotecas construídas a partir da vontade coletiva de não deixar ninguém para trás.

Esta revolução é silenciosa, cotidiana, persistente. E ela segue viva toda vez que alguém escolhe dividir o saber, mesmo quando o sistema diz que não pode.

A história do conhecimento é também a história de quem tenta controlá-lo. E a cópia sempre foi uma ameaça.

Durante séculos, o conhecimento foi privilégio de poucos. Os livros, copiados à mão por monges, ficavam trancados em mosteiros. Poucos podiam ler. Menos ainda podiam escolher o que ler.

Tudo mudou em 1450, com a prensa móvel de Gutenberg. A palavra se multiplicou. O medo também. Logo, em 1662, veio o Licensing of the Press Act, censurando impressores não autorizados. Depois, em 1709, o Copyright Act da Rainha Ana: garantia de lucro para os donos das prensas, não para os autores.

O copyright nasceu para proteger o mercado, não o criador.

Desde então, o direito de copiar passou a ter dono. E o preço do saber começou a subir. O conhecimento, que deveria circular livremente como ferramenta de emancipação, foi transformado em ativo financeiro.

Ao longo dos séculos, esse modelo se sofisticou: contratos de exclusividade, monopólios editoriais, pacotes de assinatura. O acesso virou privilégio. E a informação, que deveria ser uma ponte, virou barreira.

Copiar, nesse contexto, virou resistência. Um gesto que desafia a lógica de escassez imposta artificialmente ao que deveria ser abundante.

Pirata? Eu?

Pirataria parece uma palavra pesada. Mas experimente trocar por “acesso não autorizado”. E então se pergunte:

Você já gravou músicas da rádio numa fita? Baixou um filme via torrent? Usou Windows sem licença? Fez xerox do capítulo de um livro caro demais na universidade?

Se sim, você é pirata. Como quase todo mundo.

A pirataria, nesse contexto, não é roubo. É um modo de driblar barreiras. É como muitos aprendem, criam, se expressam.

Copiar é resistir. E, para muita gente, é o único caminho.

Ela permite:

-

Que estudantes leiam livros fora do orçamento;

-

Que artistas se formem longe dos grandes centros;

-

Que games e filmes sobrevivam ao tempo, mesmo quando as empresas não se importam;

E também alimenta a inovação, mesmo quando isso não é dito com todas as letras.

Basta lembrar o caso das impressoras 3D: durante anos, a tecnologia ficou travada por patentes. Quando essas patentes começaram a expirar, vimos um salto gigantesco na inovação. Hoje imprimimos objetos em plástico, metal, vidro… até mesmo estruturas biológicas como tecidos e pele.

Copiar é um ato político! E às vezes, uma questão de sobrevivência.

Quando o copyright mata

Nem sempre a falta de acesso é apenas uma limitação pedagógica. Às vezes, ela custa vidas.

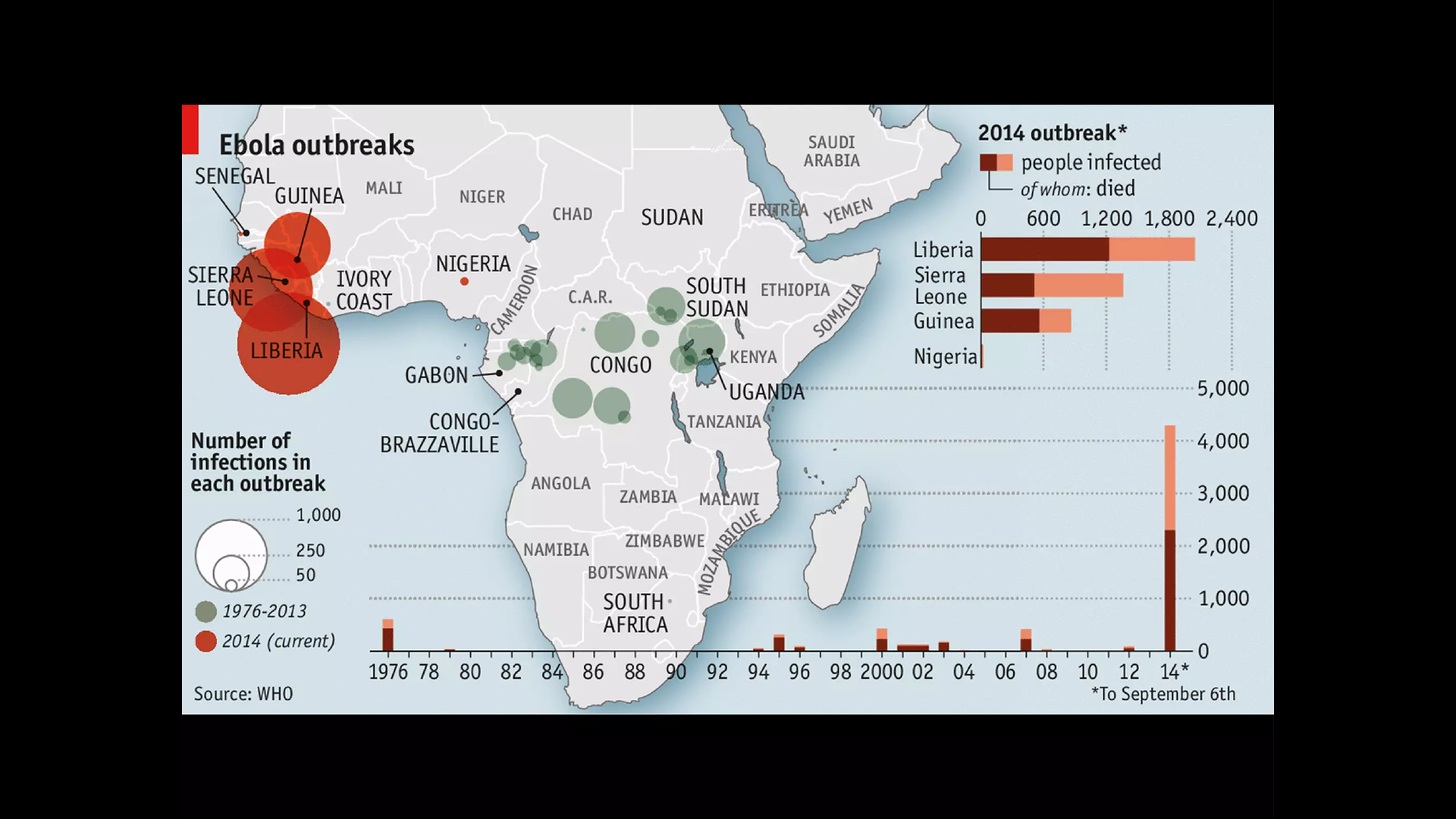

Em 2014, a África Ocidental enfrentou uma das piores epidemias de Ebola da história. Artigos científicos alertando para riscos do vírus existiam desde os anos 1980. Mas muitos estavam atrás de paywalls.

Um único estudo, crucial para conter a propagação da doença, custava 45 dólares. O equivalente a metade do salário mensal de um médico liberiano.

O conhecimento existia. Mas estava trancado. E vidas foram perdidas por isso.

Esse não é um caso isolado. Em todo o mundo, a lógica do copyright restringe o acesso a pesquisas de saúde pública, materiais didáticos, patrimônios culturais. O saber vira privilégio. E o que deveria ser política de cuidado se transforma em produto de luxo.

É nesse cenário que surgem alternativas (algumas legais, outras nem tanto) movidas pela urgência de não deixar ninguém para trás.

Copyleft: liberdade com responsabilidade

Se o copyright limita, o Copyleft propõe outra lógica: a da liberdade compartilhada.

É uma proposta elegante e poderosa onde você pode copiar, usar, modificar, desde que garanta os mesmos direitos a quem vier depois. Nenhum saber termina em si mesmo. Ele continua, se espalha, se transforma.

Desse espírito nasceram licenças como as Creative Commons, que hoje estão por toda parte: na Wikipedia, em cursos online, podcasts, vídeos e até livros inteiros.

E no universo do código, sustentam o próprio coração do software livre: Linux, Python, VLC, GIMP, Blender. Ferramentas que moldam o presente e o futuro, e que foram construídas de forma aberta, colaborativa, generosa.

Compartilhar não é crime. É compromisso com o coletivo. É visão de mundo.

Copyleft não é ausência de regras. É um pacto de continuidade. Um lembrete de que liberdade de verdade é aquela que se compartilha.

Desafiando o sistema

Toda estrutura de poder teme o acesso irrestrito ao conhecimento. Porque saber é autonomia. E autonomia é subversão.

Mas de tempos em tempos, surgem pessoas dispostas a desafiar essas barreiras. Gente que não aceita ver o saber engaiolado atrás de contratos, licenças e senhas. Que prefere correr riscos a permanecer cúmplice de um sistema que lucra com a ignorância alheia.

Duas dessas pessoas mudaram o mundo. E continuam inspirando quem acredita que compartilhar é, acima de tudo, um ato de coragem.

Alexandra Elbakyan

Cientista do Cazaquistão, jovem, mulher, periférica — Alexandra se deparou com um muro alto: o preço inacessível dos artigos científicos. Ela não recuou. Em vez disso, reuniu ferramentas, credenciais e coragem para criar o Sci-Hub: o maior repositório acadêmico pirata do planeta.

Hoje vive escondida, sob risco constante, processada por editoras milionárias. Mas o site continua vivo, e acessado todos os dias por quem precisa estudar e não pode pagar.

Ela nunca quis vender nada. Quis apenas garantir que o conhecimento circulasse livremente.

Aaron Swartz

Gênio precoce. Cofundador do Reddit. Criador do Markdown. Um dos idealizadores do Creative Commons. E autor do manifesto “Guerilla Open Access”.

Aaron acreditava que o saber devia ser livre. Que o conhecimento era um bem público. E que trancá-lo atrás de paywalls era uma forma de violência.

Em 2010, decidiu agir. Usando acesso do MIT, baixou milhões de artigos científicos da JSTOR. Não publicou, não lucrou.

Foi tratado como criminoso. Processado com severidade absurda. A pena podia ultrapassar 50 anos de prisão. Aos 26, sob imensa pressão e ameaças contra sua familia, tirou a própria vida.

Sua morte virou símbolo. Mas seu legado virou semente.

No Brasil, inspirou o surgimento do Instituto Aaron Swartz, que leva cursos de tecnologia e cultura hacker às periferias. Que ensina crianças a programar, jovens a acessar dados públicos, comunidades a usar tecnologia como ferramenta de autonomia.

Com o Instituto a guerrilha continua… traduzida em português e afeto!

IA: Inteligência Artificial ou Indiferença Algorítmica?

A Inteligência Artificial fascina. Ela escreve, desenha, resume, programa. Parece mágica, e em muitos casos, é mesmo. Mas a pergunta que precisa ser feita é: quem está dentro desse show? Quem está ficando de fora?

Segundo uma pesquisa de 2024, 54% dos brasileiros afirmaram já ter usado IA generativa. Mas o número esconde o verdadeiro recorte: quem acessa essa tecnologia geralmente tem um bom celular, conexão estável, tempo livre e escolaridade alta.

E o restante? Está olhando a festa através da janelinha do 3G, torcendo para o pacote de dados não acabar.

IA não corrige desigualdades. Ela amplia.

É como distribuir a mesma caixa para que todos vejam por cima do muro. Parece justo. Mas ignora que nem todos têm a mesma altura. Resultado? Quem já estava na frente avança ainda mais. Quem estava atrás continua sem ver o jogo.

E isso não é acidente. É projeto.

As grandes IAs são treinadas com bilhões de dados. Mas esses dados vêm do mundo real. E o mundo real é desigual, racista, machista, classista, homofóbico…

Quando a IA aprende com esse mundo, ela aprende também os preconceitos. Aprende que certas pessoas “parecem” mais confiáveis. Que certos corpos são suspeitos. Que certos sotaques valem menos. Aprende, inclusive, a ignorar o que não reconhece como padrão.

Casos de reconhecimento facial que confundem pessoas negras são cada vez mais comuns, e perigosos. E não é porque a IA é do mal. É porque ela foi alimentada com uma dieta pobre em diversidade e rica em viés.

A IA tem aparência de neutralidade. Mas o que ela carrega é o reflexo do mundo que a treinou.

A pesquisadora brasileira Nina da Hora costuma dizer:

“Dados carregam história e carregam ecos do passado.”

Se não questionarmos esses dados, e quem os escolhe, estaremos apenas automatizando exclusões. Dando um verniz técnico e de inovação para injustiças que já existiam.

Sem diversidade nos dados, nas equipes e nos propósitos, a IA deixa de ser inteligência. E vira apenas algoritmo com selo de autoridade.

Cultura hacker: fazer com o que se tem… e com quem está junto!

Diante de tantas barreiras impostas pelo sistema (paywalls, algoritmos enviesados, tecnologias elitizadas) surge uma cultura que escolhe outro caminho. Um caminho de criatividade radical, de desobediência construtiva e de solidariedade prática.

Ser hacker não é ser criminoso. É ser curioso. É querer entender como as coisas funcionam, e como poderiam funcionar melhor. Hacker é quem resolve problema com o que tem… e com quem tá junto! Com criatividade, colaboração e desejo de transformar.

É quem monta um servidor em casa com um Raspberry Pi achado numa gaveta. É quem ressuscita um notebook antigo com Linux e dá de presente para uma criança começar a explorar. É quem compartilha scripts, apostilas, links, tutoriais, porque acredita que saber não se guarda, se espalha.

Essa cultura encontrou morada ao redor do mundo nos hackerspaces: espaços colaborativos onde se aprende eletrônica, programação, design, robótica. Onde se compartilha ferramenta, código e pão. Onde o erro é parte do processo. E onde ninguém precisa pedir licença pra experimentar.

Em Teresina, o THC — Teresina Hacker Clube foi (e voltará a ser) um desses lugares. Um espaço onde pessoas de diferentes áreas e idades se reuniam para aprender juntas, consertar coisas, montar projetos e, acima de tudo, construir autonomia. Um espaço onde a gambiarra não era vergonha, era potência.

A revolução que não pede licença

A pirataria que ensina. A gambiarra que conecta. O hack que liberta.

Tudo isso aponta para uma ideia simples e profunda: A tecnologia que vale a pena é aquela que chega para todos.

É fácil se empolgar com os brilhos da inovação: IA, blockchain, 5G, realidade aumentada… Mas o futuro não pode ser só hype de startup. O futuro tem que ter chão de escola pública. Tem que ter mão preta programando. Tem que ser acessível, plural… tem que ser nossa!

Existem duas frases que carregam muito do que acredito, e que resumem esse espírito de luta por uma tecnologia verdadeiramente inclusiva:

“Pessoas > Tecnologia” — um mantra conhecido na comunidade Python, mas que ecoa muito além dela. Porque no fim, não é sobre a stack, o framework ou o protocolo. É sobre gente.

“Tecnologia é mato. O importante são as pessoas.” — essa é do Dan Pádua, ativista do software livre. E desde que ouvi pela primeira vez, nunca mais saiu da minha cabeça. Ela me lembra de não perder o foco. Porque dá pra se perder fácil quando a conversa é tech… mas a bússola precisa ser sempre humana.

Não adianta termos acesso ao melhor modelo de IA se nossos estudantes não têm acesso ao básico. Não adianta celebrarmos o open source se a maioria ainda precisa pedir licença pra aprender.

Porque a verdadeira revolução não será licenciada.

Ela será copiada, remixada e compartilhada.

E será feita, como sempre foi, por quem insiste em aprender, mesmo quando o mundo não quer ensinar.

comments powered by Disqus